「革新の担い手」が、なぜ足止めされるのか?

「イノベーション部隊が、いつの間にか一つのプロダクトに固執し続け、次のアイディアを生み出せなくなっている─」

このような状態に心当たりのある組織は少なくないでしょう。新しい価値を創出することを期待されていたはずの部隊が、ある時点から“現場対応”に追われるようになり、もはや新しい挑戦どころではない。いつしか「新しいことをやるチーム」から、「過去の遺産を守るチーム」に変質してしまっているのです。

この現象の背後には、単なる人手不足や優先順位の問題では済まされない、構造的な課題があります。

本当の原因は「リファクタリングの不在」

この問題の根底にあるのは、イノベーションから本番運用への“橋渡し”が設計されていないということです。

イノベーション部隊は、新しい発想をもとにPoC(概念実証)やプロトタイプを素早く作り上げ、検証する力に優れています。ところが、その成果物はあくまで「動けばよい」「早く試す」ことが目的で作られているため、以下のような欠陥を抱えたままであることが多いのです。

•コードやデータ構造が仮仕様のまま

•業務フローとの整合が不十分

•セキュリティや権限設計が未対応

•運用マニュアルや問い合わせ体制がない

このような状態で本番運用に突入すると、当然ながら多くの障害やトラブルが発生します。にもかかわらず、引き継ぐはずの既存業務部隊がその“粗削りな仕組み”を受け入れる準備も意欲も持ち合わせていない─そんな中で、結局イノベーション部隊が「自分たちで面倒を見る」しかなくなるのです。

イノベーション部隊が「墓守」になる構造

こうして起きるのが、「イノベーション部隊の墓守化」という現象です。

•過去に開発したプロダクトの障害対応・改修に追われる

•次のプロトタイプに手が回らない

•組織からは「イノベーションが止まった」と見なされる

•部隊内でも疲弊と諦めが広がる

これは決して、イノベーション部隊の怠慢や能力不足ではありません。むしろ、イノベーションから本番への“道筋”を設計せずに放置したマネジメントの責任だと言えるのです

なぜ、移管はうまくいかないのか?

もう一つの構造的課題は、イノベーション部隊と既存業務部隊との関係性の悪化です。

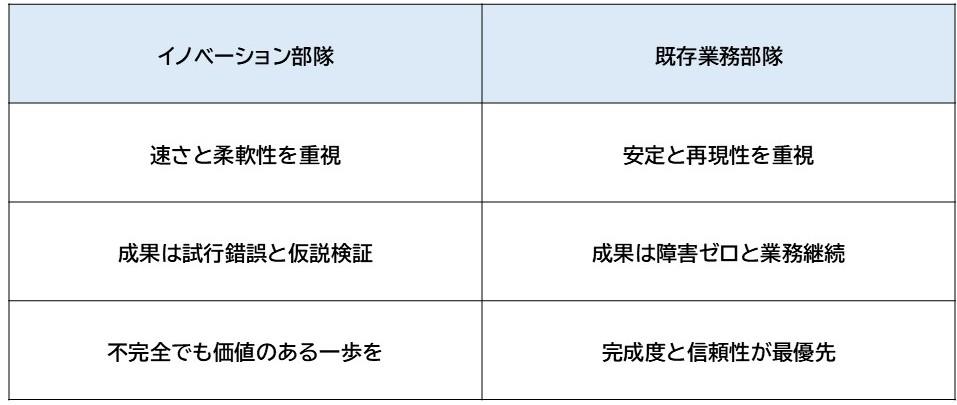

両者はしばしば、以下のような対立構造に陥ります:

このような価値観の違いは自然なことですが、共通のフレームや対話の場を用意しなければ、やがて不信感に変わってしまいます。「あのチームは勝手に作って押しつけてくる」「あの部署は何でも否定から入る」といった相互批判が始まり、協業は完全に断絶してしまうのです。

「次の挑戦」に進める組織の条件とは

イノベーションの成果を社会実装につなげるには、以下のような視点が不可欠です。

•移管とリファクタリングを正式なフェーズとして設計すること

•部門横断の責任体制とコミュニケーション設計を整えること

•両者の価値観の違いを“補完関係”として再定義すること

次回は、このうち特に見落とされがちな「業務設計レベルのリファクタリング」に焦点を当て、コードを直すだけでは不十分な理由と、業務フロー・責任設計の重要性について掘り下げていきます。

合同会社タッチコア 代表 小西一有