はじめに

前回は、「構造で語る」という思考と振る舞いが、EA(エンタプライズ・アーキテクチャ)導入の第一歩であることをお伝えしました。

今回はその延長として、中間管理職が日々の業務の中で「問いかけ方」をどう変えるべきかについて掘り下げていきます。

「困りごと」を聞くだけでは設計は生まれない

多くの業務改善やシステム導入プロジェクトは、「現場の声を集める」ことから始まります。

•「ここの作業に時間がかかっている」

•「あの画面が使いづらい」

•「紙でやっている処理が面倒」

こうした声を丁寧に拾うことは、もちろん大切です。しかし、それだけでは“再利用可能な構造”や“全体整合”にはたどり着きません。

なぜなら、それらの声は「局所的な現象」であり、「構造上の問題」ではないからです。

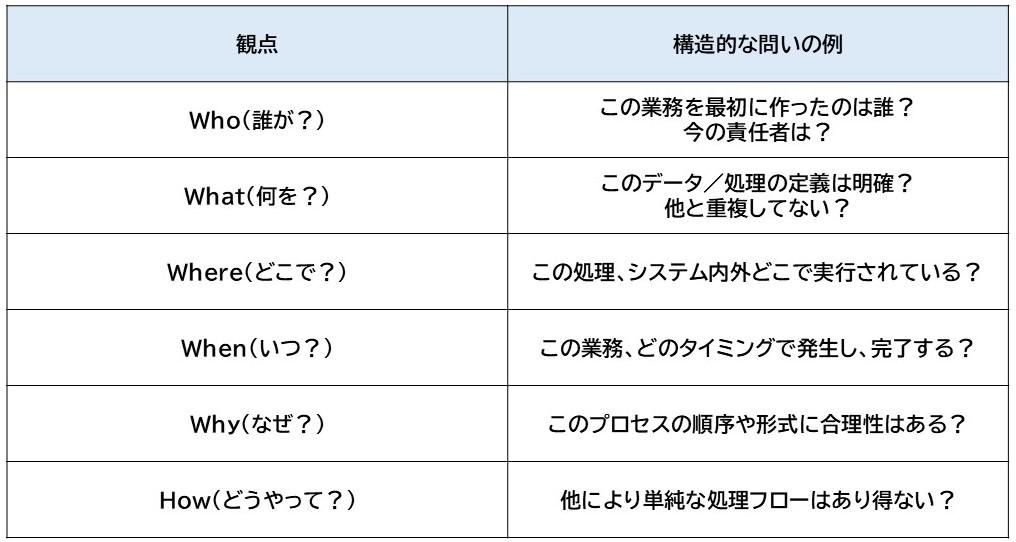

「構造的な問い」とは何か?

EAや業務構造設計を推進したい中間管理職に求められるのは、「ヒアリング力」ではなく、“構造的な問いかけ力”です。

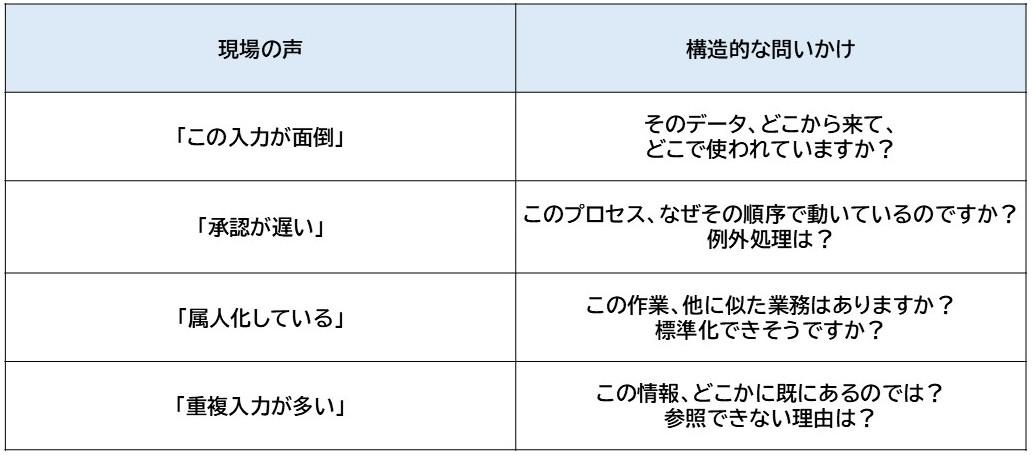

たとえば以下のような問いです:

これらはすべて、単なる「困りごと」から“構造の歪み”を見つける”ための問いです。

なぜ問い直しが重要なのか?

構造的な問題というのは、表面的には見えにくいものです。

それは「複数の業務が重複している」とか「データの責任があいまいになっている」といった、“全体の中でのズレ”として現れます。

中間管理職が正しい問いを投げかけることで、現場は初めて:

•「あれ?これって本当に必要なのか?」

•「似たようなことを、他の部署でもやっていた気がする」

•「この情報、元々どこで作っているのだっけ?」

─と、自分の仕事を“構造の中の1ピース”として見直す視点を持つようになるのです。

「問いかけ」によって、設計思考を現場に引き出す

多くの現場メンバーは、言われればわかるし、考えれば気づく人たちです。

ただ、「問われていない」だけなのです。

中間管理職が「構造を問う役割」を果たすことで、現場の思考は「業務の操作」から「業務の設計」へと変わっていきます。これは、現場に設計的思考を育てる内発的なリーダーシップでもあります。

実践例:現場の要望にどう返すか?

現場の声:

「顧客からの電話メモ、毎回Excelに書いていて面倒なのです。なんとか自動化できませんか?」

通常の返し:

「なるほど、それはRPAかフォーム化で対応できますね」

構造的な返し:

「その情報って、最終的にはどこかで使われていますか?他の部門でも似たような顧客対応の記録を取っていませんか?顧客との接点情報って、全体でどう管理されていますか?」

→ この返しによって、個別要望が「全社的な顧客情報管理の課題」へと昇華します。

つまり、“改善案件”が“設計課題”に昇格する瞬間です。

まとめ:「設計の扉」は問いかけから開く

EAとは、“構造をもって業務とITをつなぐ思考”です。

しかしその始点は、いつも「問いかけ」にあります。

✔ 「聞く」のではなく「問う」

✔ 「困りごと」を「構造のゆがみ」に翻訳する

✔ 「業務の声」を「設計の仮説」に変える

中間管理職が日々このような問いかけを積み重ねることで、現場からアーキテクチャ思考が育ちます。

それこそが、EAの“定着”を可能にする最初の一歩なのです

次回予告:個別最適を超える─「自部門の利得」にとどまらない発言をする

第3回では、中間管理職が組織内でEAを進める際に重要なマインドセットである、「部門最適を超えた視座」について掘り下げます。

「うちの部ではこうしている」から、「他部門と共通化できる構造を考えよう」へ。

部門の壁を超えるリーダーシップとは何か?をお届けします。

第1回:言葉より構造で語れ─「構造で話す」ことが中間管理職の新しい言語力

合同会社タッチコア 代表 小西一有