はじめに:事務作業で「流す」ってどういうこと?

前回は、「一個流し」が製造現場だけでなく事務作業にも適用できるという考え方を紹介しました。では、実際のところ事務仕事で「一個流し」を実践するには、どんな準備と工夫が必要なのでしょうか?

今回は、「業務の最小単位の定義」と「仕事の流れの設計」という2つの視点から、「一個流し」の具体的な適用方法を解説していきます。

「処理単位を最小化する」:まとめないことが最適化の第一歩

「一個流し」とは、言い換えれば「まとめない」仕事術です。これは「効率化」の常識とは真逆に思えるかもしれません。多くの人が「10件まとめて処理する方が早いのでは?」と考えます。確かに、単純な作業ではそう見えるかもしれません。

しかし、まとめることで発生する“手待ち”や“再確認”が全体の処理時間を長引かせていることに気づいている人は多くありません。

例1:メール対応

×:1日2回まとめて返信 → 返信までのリードタイムが長く、催促メールが来る

〇:1通読んだらすぐ対応 or 振り分け(即断・即処理・即離脱)

例2:経費精算

×:月末に一気に処理 → 記憶が曖昧で確認が増える

〇:発生した日に都度入力 → ミスや確認作業が減る

例3:承認業務

×:「時間があるときに」まとめてハンコ

〇:1件来たらその場で承認(か否かを即判断)

“まとめる”ことは、時間の効率化ではなく、処理の遅延を生んでいる。この認識が「一個流し」の第一歩です。

「プロセスの可視化」:業務は“点”ではなく“流れ”で見る

事務作業は、製造ラインのような“物理的な流れ”が見えにくいという特徴があります。そのため、誰が・何を・どこまでやったのかが曖昧になりやすく、手戻りや確認作業が多発します。

そこで有効なのが、仕事の流れを「見える化」する仕組みです。

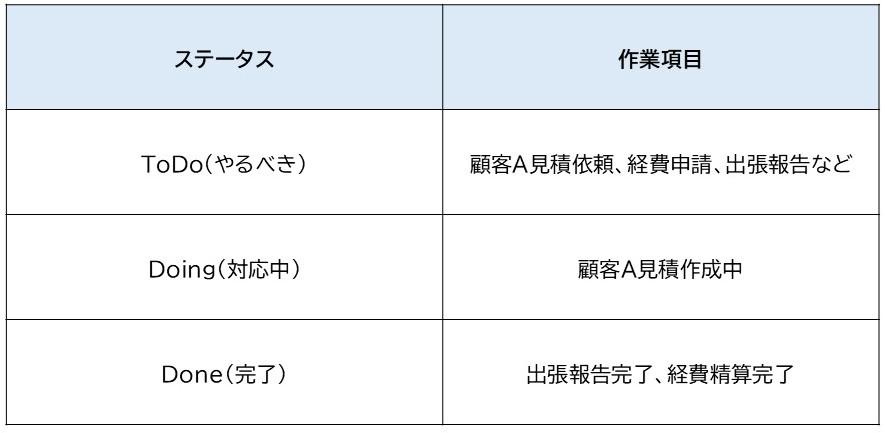

例:カンバン方式の導入(アナログでもデジタルでも可)

こうした簡単な「見える化ボード」があるだけで、“何が滞っているか” “誰に依頼中か” “次の処理者は誰か” が一目瞭然になります。

Trello、Backlog、Jira、Notion、Microsoft Plannerなどのツールでも、同様のことが実現できます。大切なのは「作業が流れている」状態を可視化すること。これにより、バッチ化の兆候を早期に察知し、流れを途切れさせない設計が可能になります。

「属人化の解消とチームの同期」

バッチ処理は属人化とセットになっていることが多く、「あの人しか仕事の状態が分からない」「進捗が見えない」という状況を招きがちです。「一個流し」をベースにプロセスを可視化することで、チーム内での業務の共有・引き継ぎ・巻き取りが容易になります。

属人化がなくなると、急な休暇・退職・異動にも柔軟に対応でき、組織の耐久力が増します。特にバックオフィス部門では、「誰かがいないと止まる」ような脆弱な体制を脱却することが急務です。

「ミスや手戻りを最小化する仕組み」

一個ずつ処理していくことで、エラーや抜け漏れがすぐに発見できるのも大きなメリットです。

たとえば、契約書処理を一気に10件こなすと、最後に見つかった誤字脱字が、最初の書類にも連鎖している可能性があります。しかもその時にはすでに上司が承認済みだったりして、修正が大きな手間になる……これはよくある話です。

「1件ずつ処理・確認・完了」を徹底すれば、不備の発見が早く、影響も限定的になります。これは“品質”の観点からも極めて重要です。

まとめ:まずは1日1業務「一個流し」でやってみよう

すべての仕事をいきなり「一個流し」にするのは難しいかもしれません。そこでおすすめなのが、まずは1日1業務だけ、「一個流し」で完結させてみる」ことです。

たとえば「メール」「経費処理」「見積書作成」など、比較的頻度が高く、成果物が明確な業務を選んで、「まとめず、その場で流す」ことを意識してみる。それだけでも、流れの詰まりや手戻りの構造が明らかになってくるはずです。

第1回:「一個流し」は製造業だけの話じゃないー事務作業にも効くTPSの原則

合同会社タッチコア 代表 小西一有