はじめに

前回は、「要望をそのまま受け取る」のではなく、「構造を問う」ことの重要性を紹介しました。中間管理職が“問いかけ”を変えるだけで、現場の視点が「操作」から「設計」へと転換していく、そんな可能性についてお話しました。

今回はもう一歩踏み込んで、中間管理職がEA(エンタプライズ・アーキテクチャ)導入を進める上で、絶対に避けて通れない“組織的な壁”=部門最適主義にどう立ち向かうかについてお届けします。

「自分の部門の最適解」が、全体の足かせになることがある

多多くの中間管理職は、まず「自部門の業務改善」「チームの生産性向上」など、ローカルな最適化から取り組みます。これはとても自然なことであり、否定すべきものではありません。

しかし、EAの考え方を導入しようとしたとき、それだけでは不十分です。

なぜなら、EAの本質は“全体整合と再利用性の設計”にあるからです。

自部門で作った独自の処理フローや、ローカルなExcel帳票、自分たちだけに都合のよいデータ構造──これらは、短期的には「使いやすい」「回る」ように見えても、全社の構造的整合を崩す原因になります。

あなたの発言が、組織の構造を変える

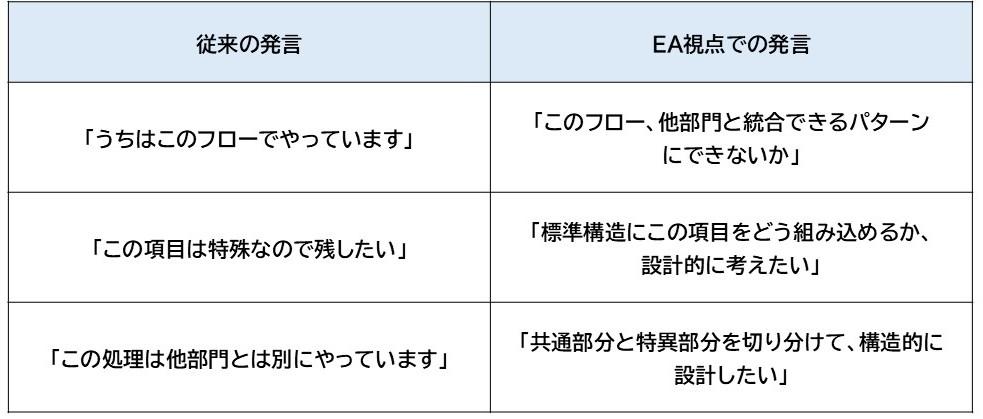

中間管理職が、会議や要件定義の場で次のような発言をしたことはないでしょうか?

•「うちはこのやり方で慣れているので」

•「この項目は、うちの帳票だけに必要なのです」

•「共通化すると、逆に使いづらくなるのですよ」

これらはすべて、「自部門最適」にとどまる発言です。そして、『その場では賢明に見えても、構造的には“再利用性を殺す一言” 』となるのです。

EAを推進する中間管理職は、ここで違う言葉を選ばなければなりません。

「部門を超えた視座」を持った発言例

“部門の壁”を壊すのは、管理職のほんの一言から

EAが機能するには、業務やデータが部門を越えて共通化・標準化・統一的設計されている必要があります。しかし現実には、部門間の「慣れ」や「前例」「独自フォーマット」が壁となって立ちはだかります。

このとき、その空気を打破できるのは現場リーダーではなく、中間管理職の一言です。

「ここは共通化の余地がある気がします。うちが譲ります」

このたった一言が、構造設計への扉を開く鍵になります。

「自分の利益を削る」ことの真の意味

誤解してほしくないのは、「自部門を犠牲にせよ」と言っているのではありません。

そうではなく、 “短期的な部門のやりやすさ”より、“全体最適の構造設計”にリターンを見込む”という戦略的判断をするということです。

この判断ができるのは、現場でも経営層でもなく、中間管理職だけです。なぜなら、現場の現実も、経営の方向性も、両方の文脈を理解できる立場だからです。

「自分の仕事が失われるかもしれない恐れ」に寄り添う

とはいえ、標準化や共通化は、現場にとって「今のやり方が否定される」「自分の経験や工夫が価値を失う」と感じさせることがあります。

それに対して中間管理職は、以下のようなスタンスを取ることが求められます。

•「これはあなたの仕事をなくす話ではない。仕事を“再設計”する話だ」

•「現場の工夫を全社レベルで活かすために、構造として抽象化したい」

•「あなたが培ってきたノウハウを、形式知にして他部門にも共有したい」

このようなメッセージが、現場の不安を軽減し、「変化への参加者」に変える力を持ちます。

まとめ:EAとは「構造的な利他主義」である

中間管理職がEA推進において果たすべき役割の一つは、自分の利得を超えた構造的判断を発信し続けることです。

✔ 自部門最適を超えて発言する

✔ 標準化・共通化を前提に設計を考える

✔ 他部門との“構造的な対話”を誘発する

✔ 現場の感情にも寄り添いながら、再設計へ導く

EAとは、「構造を通じた利他主義」のアーキテクチャです。中間管理職がその旗を掲げたとき、組織に“設計という文化”が根づき始めます。

次回予告:アーキテクト人材とどう連携するか─「技術側を巻き込む構造的対話」

第4回では、EAを現実に推進する上で欠かせない存在、「アーキテクト的な視点を持った人材」との協働に焦点を当てます。

中間管理職はすべてを一人で背負う必要はありません。構造設計に強い人材とどう関わり、どう橋渡しするか──その実践を紹介します

第1回:言葉より構造で語れ─「構造で話す」ことが中間管理職の新しい言語力

第2回:「要望を聞く」から「構造を問う」へ~“設計的な問いかけ”が中間管理職の武器になる

合同会社タッチコア 代表 小西一有