はじめに

どちらも正しいのに、話が通じない

イノベーション部隊と既存業務部隊。この二つの部門が対立してしまうという話は、ITや業務改革の現場で非常によく聞かれます。

•「あの人たちは勝手に作って勝手に終わらせる」

•「いや、こっちは新しいことをやっているのに足を引っ張られる」

どちらも自分たちの正しさに自信を持っており、だからこそ対立は深まります。しかし、この“分断”は決して感情や性格の問題ではありません。組織構造と役割、そして評価軸の違いによって生まれる、避けがたい緊張関係なのです。

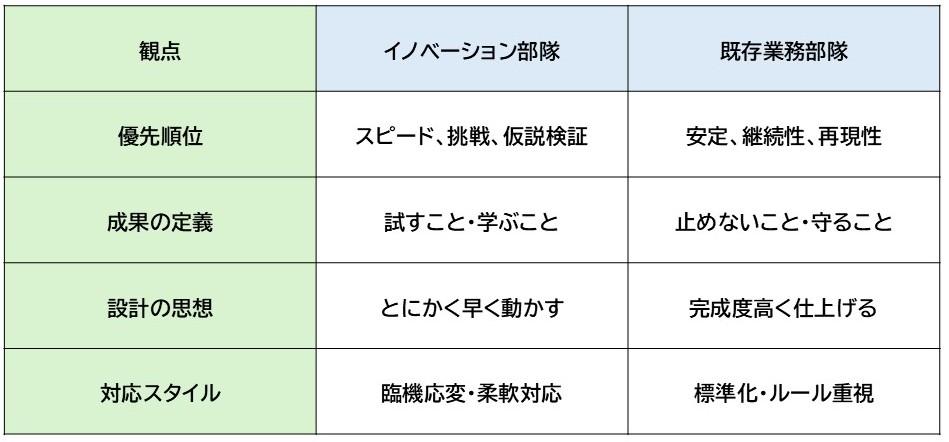

両者の価値観の違い

まずは、両者が見ている世界の違いを整理してみましょう。

このように、両者はまったく異なる“言語”で仕事をしているのです。これをお互いに理解しないまま関わろうとすると、結果としてこうなります。

•イノベーション部隊:「どうして柔軟に対応してくれないのか?」

•既存部隊:「どうしてちゃんと設計してから持ってこないのか?」

つまり、どちらも正しいけれど、互いに相手の正しさが見えない。この“異文化摩擦”が、移管・連携の最大の障害になります。

評価制度が分断を強める

もう一つの見えにくい問題が「評価の仕組み」です。多くの組織では、イノベーション部隊には「変化を起こすこと」、既存部隊には「安定を保つこと」が評価基準として与えられます。

すると、次のようなことが起こります。

•イノベーション部隊:「スピードを上げたい」→ テストやドキュメントは後回し

•既存部隊:「障害を避けたい」→ 中身が見えないものは拒絶

どちらも自部門のKPIに従って正しく行動しているのに、組織全体としては“連携不全”に陥る。これは非常に典型的な、構造的ジレンマです。

信頼関係が崩れるプロセス

さらに、この価値観のズレと評価軸の違いが続くと、やがて次のような悪循環が始まります。

1.イノベーション部隊がプロトタイプを作る

2.既存部隊が「こんなものでは使えない」と突き返す

3.イノベーション部隊は「どうせまた拒否される」と諦める

4.既存部隊は「結局自分たちで面倒を見る羽目になる」と不満を募らせる

5.双方がコミュニケーションを避け、対立が固定化される

この状態に陥ると、組織内の“変化を起こす力”は急速に弱まっていきます。つまり、組織の動的能力(dynamic capability)が低下するのです。

対立ではなく“補完”と捉え直す視点

では、どうすればよいのでしょうか?

まず必要なのは、対立を「悪」として切り捨てるのではなく、それぞれの役割の違いとして肯定することです。両者は矛盾しているのではなく、異なるフェーズで必要とされる力なのです。

•イノベーション部隊 → 可能性を開く力

•既存業務部隊 → 価値を持続させる力

この“バトンリレー”を成功させるには、あらかじめ連携の“接続点”を設計する必要があります。

「対話の場」と「中間組織」の必要性

この接続を設計する上で重要になるのが、以下のような仕組みです。

中立的な対話の場を設ける:

•例:移管レビュー会議、PoC成果報告会、事前すり合わせミーティング

•ファシリテーターやPMOなど、中立的な立場の人材が橋渡し役を担う

中間的な組織・機能を明確に設ける:

•例:トランジションPM、業務設計担当、DevOps推進チーム

•イノベーションと運用の“翻訳者”となる専門人材が必要

次回:マネジメントが取るべき5つのアクション

次回は、ここまでの課題を踏まえ、マネジメントが組織としてどう動くべきかを「5つの具体的アクション」に分けて整理していきます。

組織の動的能力を取り戻すには、現場任せにしない構造設計と、リーダー層の明確な意思が求められます。

第1回:イノベーションが停滞する組織の共通課題とは?

第2回:コードだけじゃない、業務設計のリファクタリングとは?

合同会社タッチコア 代表 小西一有