はじめに

前回は、EA(エンタプライズ・アーキテクチャ)や業務構造設計を推進する中間管理職が、「自部門の最適」を超えて発言することの重要性をお伝えしました。

今回は、EAを社内に根づかせるために欠かせない存在─“アーキテクト的人材”との連携方法に焦点を当てます。

「中間管理職は「構造設計の全てを自分で担う」必要はない

まず大前提として押さえておきたいのは、中間管理職が自らエンタプライズアーキテクトになろうとしなくてよいということです。

EAを成り立たせるためには、戦略的視点、業務知識、IT設計、モデリングスキルなど、非常に多様な専門性が必要です。それらをすべて一人で担おうとするのは非現実的ですし、持続可能でもありません。

むしろ中間管理職が担うべき役割は、

「現場の業務知を抽象化し、アーキテクトと“構造の言葉”でつなぐこと」

つまり、“通訳”であり、“媒介者”であり、“共創者”として立ち回ることなのです。

技術側と構造的対話をするための3つのスタンス

中間管理職がアーキテクト人材(情報システム部門、外部のITアーキテクト、業務設計者など)と連携する際、単なる「要望伝達係」になってはいけません。

ここでは、技術側と“構造的に通じ合う”ために重要な3つのスタンスをご紹介します。

① 言葉ではなく「構造」で語る意志を示す

「A業務ではBという画面を使っていて…」というような“表層的な説明”をしても、アーキテクトとは通じ合えません。

技術側が欲しいのは、「その業務は全体プロセスのどこに位置し、どんなデータを起点に、どんなルールで分岐して、どこに影響するのか」といった構造的な情報です。

完璧に整理できていなくても構いません。むしろ、「業務構造を一緒に整理したい」というスタンスこそが、アーキテクトとの協働の入口になります。

② 「要望ベース」ではなく「目的×構造」で語る

中間管理職が技術側と話す際にやりがちなのが、「〇〇できる機能が欲しいのです」といった要望ベースの会話です。

しかしEAでは、構造起点の議論が求められます。

たとえば:

×「この入力画面に通知機能をつけたい」

〇「この通知は、業務全体のどのタイミングで、誰に対して必要か? その条件をどこに持たせるかを設計したい」

このように、“目的と構造の対応関係”を語れると、アーキテクト側との接続性が格段に高まります。

③ “変化に強い構造”に意識を向ける

アーキテクトは常に、「目の前の処理が将来的にどう変わりうるか」に目を配っています。つまり、拡張性・再利用性・保守性といった視点です。

中間管理職がこの視点を共有できれば、技術側からの信頼は一気に高まります。

たとえば:

•「今はこの業務だけで使うけど、他部門でも似たケースがあるので、共通処理にできるかもしれない」

•「このルールは、将来的に頻繁に変わる可能性があるので、設定値で持てるようにしたい」

このような発言は、「単なるユーザー」ではなく、「設計に参加できる人」として認識される発信になります。

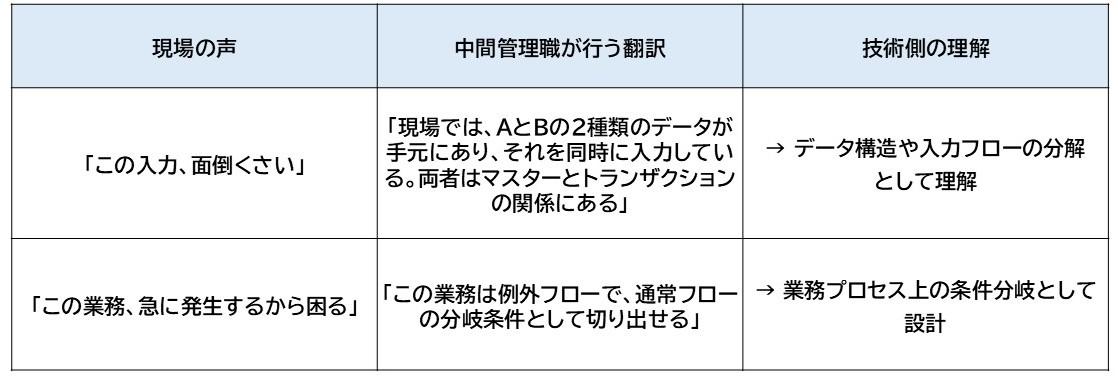

現場との“翻訳者”になる

現場の人たちは、業務の詳細や課題はよくわかっている一方で、抽象化や構造設計の言語には慣れていません。

逆にアーキテクトは、構造設計には長けていますが、業務現場の細かな感覚までは把握していないことが多い。

この両者の間を橋渡しできるのが中間管理職です。

このように、“構造の通訳者”として立ち回ることが、EA推進における管理職の最大の価値になります。

アーキテクトとの連携を“育てる”という視点

構造的な対話は、一朝一夕では身につきません。

最初は言葉が通じず、誤解されることもあります。それでも、「業務の中身を構造として設計したい」という意志を持ち続ければ、技術側との信頼関係は必ず育ちます。

そしてその結果として:

•要件定義が単なるヒアリングから「共創型設計」になる

•技術側から「この業務、将来的にこう変わるかもしれませんね」という提案が出る

•現場と技術の間で“共通言語”が形成される

こうした変化はすべて、「構造で会話する土壌」があってこそ生まれるのです。

まとめ:アーキテクトは“外部の専門家”ではなく、“設計の相棒”である

✔ 設計を“丸投げ”しない

✔ 完璧な構造モデルでなくても、描く姿勢を示す

✔ 要望よりも“構造と目的”を語る

✔ 現場と技術の“翻訳者”として立ち回る

中間管理職がこのようなスタンスでアーキテクトと向き合えば、技術側も単なる“システム部門”ではなく、“共創パートナー”として動き出してくれます。

次回予告:構造設計を“守る力”─設計に時間をかける意義を伝える

最終回(第5回)では、EA推進において中間管理職が最後に持つべき振る舞い、つまり「構造設計に時間とコストをかける意義を、周囲に翻訳して伝える力」についてお話しします。

「早く作れ」という声に流されず、「設計こそが成功の鍵だ」と語れる存在になるための視点と実践をお届けします。

第1回:言葉より構造で語れ─「構造で話す」ことが中間管理職の新しい言語力

第2回:「要望を聞く」から「構造を問う」へ~“設計的な問いかけ”が中間管理職の武器になる

第3回:個別最適を超える~「自部門だけの利得」にとどまらない発言をする勇気

合同会社タッチコア 代表 小西一有