ここまでの連載では、業務改革の中心課題は「調整コスト」にあること、そしてその調整コストは業務構造に起因し、それを変えるには「モデリングによる設計」が必要であることをお伝えしてきました。

最終回となる今回は、あらためて「業務改革とは何か?」を問い直しながら、なぜ多くの改革が失敗するのか、そしてどうすれば本当の意味で改革を実現できるのかを考察します。

「業務改革=無駄取り」の限界

多くの企業では、業務改革と聞くと「業務の効率化」や「省力化」を思い浮かべます。実際、「紙をやめて電子化する」「ExcelをやめてSaaSに置き換える」といった取り組みは“改革”として進められています。

しかし、こうした取り組みの多くは、業務の表面(手段)だけを変えているに過ぎません。

紙をなくしても、承認フローが10段階あるならスピードは変わらず、ExcelをSaaSに変えても、入力者が3人いるままなら属人化は残ります。つまり、業務の構造を変えない限り、調整コストは温存されたままなのです。

これが、業務改革が“やったつもり”で終わってしまう最大の原因です。

構造を変えることが、本当の業務改革

構造を変えることが、本当の業務改革

業務改革とは、「個々の作業を減らすこと」ではなく、「業務の構造を見直し、調整を必要としない仕組みに変えること」です。言い換えるなら、それは「構造改革」です。

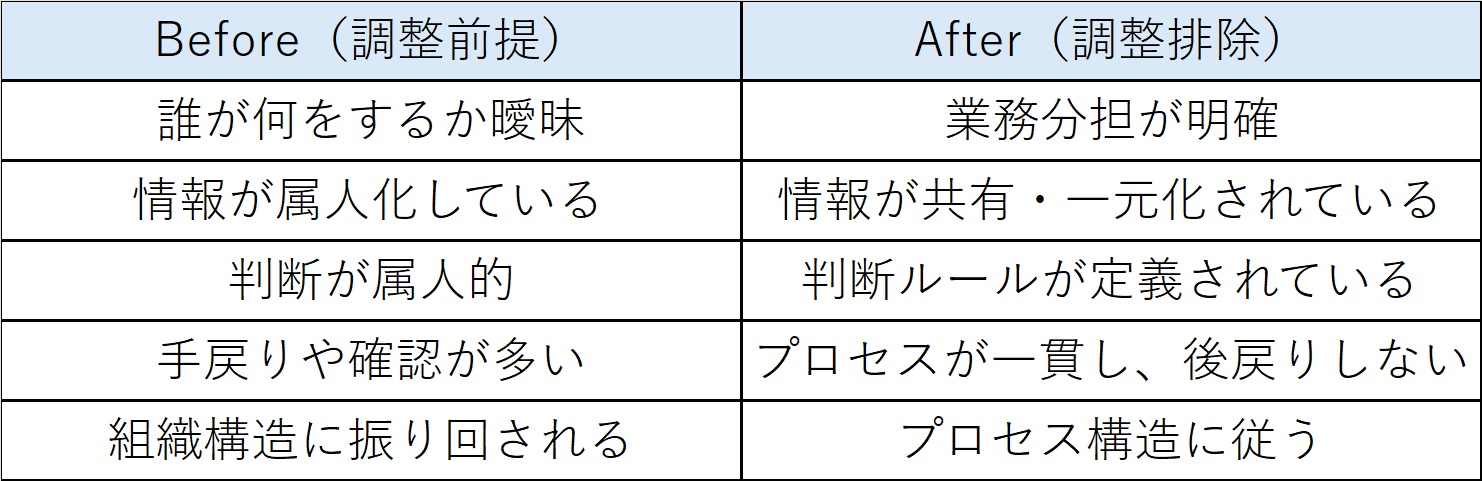

構造改革とは、以下のような変化を指します:

構造を変えるとは、「今ある仕事をどうやるか」ではなく、「本来どうあるべきか」をゼロベースで再設計することです。ここに踏み込まずに効率化だけを追っても、それは歪な業務構造を延命しているだけです。

なぜ構造改革は敬遠されるのか?

ここまで明快なロジックにも関わらず、多くの企業が構造改革に踏み切れません。なぜでしょうか?その理由は主に3つです。

1. 全体を見通す視点が欠けている

部門単位の最適化しか考えられないと、構造全体を変えることができません。現場に委ねられた改革は、必然的に局所対応になります。

2. 権限の壁・組織のタテ割り

業務構造は、組織構造と密接に結びついています。例えば、業務を効率化するには他部門の協力が必要だが、そこに口出しできる権限がない──というような場面は日常茶飯事です。

3. 「今のやり方に慣れている」という惰性

最も根深いのは、人間の「変わることへの抵抗感」です。非効率とわかっていても、今のやり方を変える不安の方が勝ってしまう。ここに構造改革の難しさがあります。

だからこそ、「モデル」が必要なのだ

構造改革の第一歩は、「業務構造を見えるようにすること」です。どれだけ議論をしても、関係者の頭の中にある業務像がバラバラなら、意思決定は進みません。

モデリングとは、そのズレを解消する手段です。構造を“共通言語”として共有することで、初めて本質的な議論ができるようになります。

そして、モデルを見ながら「この調整はなぜ必要なのか?」「この作業は本当に必要か?」と問い直すことが、構造改革の核心です。

改革のゴールは「調整しなくても仕事が回る」状態

私たちが目指すべき業務改革のゴールは、「誰かの手厚いフォローがなくても、仕事がきちんと進む状態」です。

•情報は最初から揃っている

•役割は明確で、タスクの引き継ぎもスムーズ

•判断基準は明示されており、現場で迷いが生まれない

•ミスが起きても、すぐに構造上の原因を突き止められる

こうした状態は、「設計された業務」だけが実現できます。つまり、調整の削減=設計の精度なのです。

【まとめ】“努力”ではなく“構造”で回る組織へ

調整は、努力や根性で乗り越えるものではありません。それを必要としない「構造」を作ることこそが、業務改革の本質です。

この連載でお伝えした通り、業務改革は:

1.調整コストの可視化から始まり

2.モデリングで構造を捉え

3.再設計によって調整の発生を前提としない業務を創る

という、極めて論理的なプロセスです。

改革とは、「今までの当たり前を疑う勇気」と「構造で仕事を回すという知性」の両方が問われる取り組みです。そして、調整に疲弊し続ける企業ほど、構造改革によって驚くほどの生産性とスピードを手に入れることができます。

業務モデリングによる業務改革にご興味のある方は、弊社の60分無料相談へお申込ください。

業務改革:連載(全5回)

第1回:業務改革の「大いなる誤解」〜無駄取りだけでは変わらない〜

第2回:調整コストとは何か?〜見えないコストの正体〜

第3回:調整コストを生む業務構造 〜“暗黙知”に依存した仕事の危うさ〜

第4回:モデリングで調整を減らす方法〜構造で設計する業務改革〜

第5回:業務改革の本質は「構造改革」である 〜調整コストを根絶する唯一の道〜

合同会社タッチコア 代表 小西一有