はじめに

これまでの連載では、中間管理職がEA(エンタプライズ・アーキテクチャ)や業務構造設計を推進するために、どのような思考と振る舞いを持つべきかを5つの視点から見てきました。

・第1回:「構造で語る」力を持つ

・第2回:「問いかけ」を“構造的”に変える

・第3回:「部門最適」を超えて発言する

・第4回:「アーキテクト」と構造で対話する

そして今回の最終回は、これらの実践を“継続的に維持し、広げていくための力”=構造設計を守る力についてお届けします。

「設計の時間が取れない」現場のリアル

EAの必要性を感じたとしても、現場でこんな声に直面することは少なくありません。

•「そんな設計に時間をかけていられない」

•「早くプロトタイプを見せてほしい」

•「走りながら考えよう」

こうした声は一見合理的ですが、構造的整合性を犠牲にして“とりあえず作る”という選択肢に傾いてしまう危険を孕んでいます。

そしてそれが、技術的負債や保守困難な業務システムを生む温床となります。

中間管理職こそが“設計の盾”であるべき

中間管理職の立場には、経営層からのプレッシャー、現場からの要望、プロジェクトの納期、すべてが降りかかってきます。

その中で設計を守る“最後の防波堤”になれるのは、他でもない中間管理職です。

言い換えれば:

設計に時間をかけることの意味を、経営語で翻訳し、

周囲の納得を得ながら設計フェーズを確保する

これができる人こそ、真の「EA推進リーダー」です。

設計投資を正当化する3つの説明軸

現①「将来コスト」の見える化

構造設計を省略すると、将来の改修や連携時に多大なコストが発生します。

たとえば:

•「似たような処理が3パターンできてしまい、変更時に3箇所手を入れる必要がある」

•「データ定義がバラバラで、分析時に毎回変換が必要になる」

•「例外処理が属人化し、引き継ぎのたびに混乱が生じる」

→ これらは「短期の設計放棄が、長期の損失を生む」という構造を示しています。

②「スピード重視の罠」

“早く作る”ことは一時的な満足をもたらしますが、構造的破綻が後から噴出するケースは後を絶ちません。

•「1ヶ月早く作ったが、半年後にフルリファクタが必要になった」

•「他部署と連携できず、横展開できない」

•「担当者が退職した途端、誰も触れなくなった」

→ 「早く作る」のではなく「正しく作る」が長期的成果に直結することを伝えましょう。

③「設計の可視化は意思決定の質を高める」

プロジェクト初期に構造をモデル化すると、現場の理解度が上がり、手戻りの防止につながります。

•「業務構造が“図で見える”ことで、関係者が同じ前提で議論できる」

•「プロトタイプの段階で“使える/使えない”の議論が起きにくくなる」

→ 設計は“スピードを下げるもの”ではなく、“意思決定を加速するためのツール”なのです。

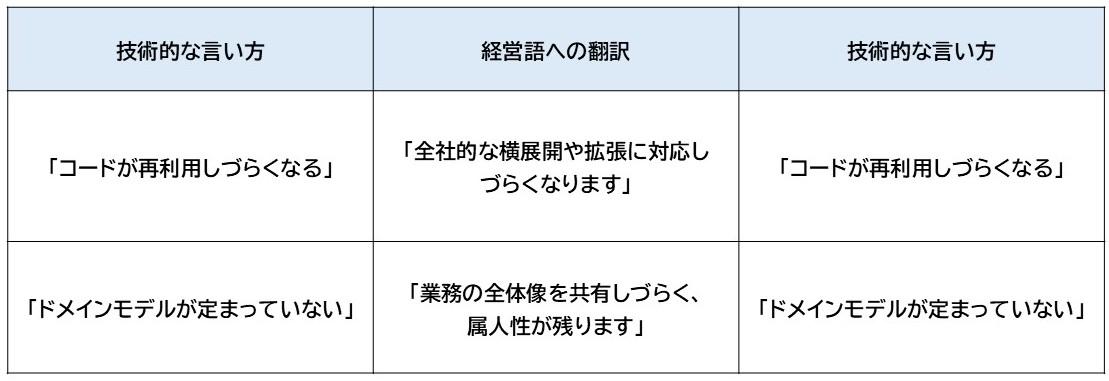

設計を「経営語」で語る中間管理職になる

経営層や他部門に対して、設計に時間をかける理由を説得力もって伝えるには、“経営語”で語ることが必要です。

このように、“構造の通訳者”として立ち回ることが、EA推進における管理職の最大の価値になります。

設計を守る=文化を変える第一歩

設計に時間をかけることが当然とされる文化をつくるには、小さな成功体験の積み重ねが不可欠です。

たとえば:

•初期段階で簡単なプロセス図を描き、「この図があって助かった」と言われる経験

•要件の抜け漏れを構造的に指摘して、仕様変更を未然に防げた場面

•他部門との共通設計を実現し、連携がスムーズになった事例

こうした「設計してよかった」という実感を現場や上層部に届けることが、文化変革の種になります。

まとめ:EA導入の要は「設計の時間を守る人」がいるかどうか

中間管理職がEAを推進する上で、最後に必要なのは、「設計を守る覚悟と発信力」です。

✔ 設計の価値を言語化できる

✔ 設計フェーズの時間と人を確保できる

✔ 周囲の期待値を構造思考に合わせて調整できる

✔ 設計によって得られた成果を“翻訳”して共有できる

こうした力を持つ管理職が一人いるだけで、組織のプロジェクト品質は大きく変わります。

次回予告:構造設計を“守る力”─設計に時間をかける意義を伝える

最終回(第5回)では、EA推進において中間管理職が最後に持つべき振る舞い、つまり「構造設計に時間とコストをかける意義を、周囲に翻訳して伝える力」についてお話しします。

「早く作れ」という声に流されず、「設計こそが成功の鍵だ」と語れる存在になるための視点と実践をお届けします。

本連載の最後に:EAは“考え方”であり、“振る舞い”である

EAを単なる技術者や経営企画部門のものと捉えるのではなく、中間管理職という“現場と戦略の交差点”にいる人間こそが、変革のレバーを持っているということが、本連載の通底メッセージでした。

組織を変えるのは、制度でもシステムでもありません。

“設計された問いかけ”と、“構造を重んじる振る舞い”をする個人の行動が、やがて文化を動かしていきます。

第1回:言葉より構造で語れ─「構造で話す」ことが中間管理職の新しい言語力

第2回:「要望を聞く」から「構造を問う」へ~“設計的な問いかけ”が中間管理職の武器になる

第3回:個別最適を超える~「自部門だけの利得」にとどまらない発言をする勇気

第4回:アーキテクトを“味方”に~中間管理職が技術側と共創するための構造的対話術

合同会社タッチコア 代表 小西一有