はじめに

全5回にわたって、PMOの役割や本来の価値について掘り下げてきました。

•第1回では「雑務係」として誤解される構造を

•第2回では「思考支援」と「変革推進」の本質を

•第3回ではPMO要員が抱える「孤立と疲弊」の心理構造を

•第4回では「信頼」と「納得」を得るためのふるまい方を

それぞれ論じてきました。そしていま、PMOが本来あるべき姿に近づくために必要なのは、単なる役割の改善ではなく、「組織知性を支える知的中枢」としての再定義です。

最終回となる今回は、「これからのPMOのあるべき姿」と「その実現に向けた実装のヒント」について提言します。

PMOは「管理」ではなく「意味生成」の場を担う

これまで多くの組織で、PMOは「進捗管理」「スケジュール管理」「リスク管理」など、定型的・計量的な管理タスクを担うものとされてきました。もちろんそれらは必要な機能ですが、それだけでは「プロジェクトにとっての意味」を問うことはできません。

複雑化する組織間連携、多様化するステークホルダー、曖昧で抽象的なプロジェクト目標——これらを前にしたとき、PMOが提供すべきなのは「進捗」ではなく、「意味の接続」です。

•このプロジェクトは、何のために存在するのか?

•各ステークホルダーは、何を達成しようとしているのか?

•現場の日々の行動と、経営戦略の文脈はどのように接続されるのか?

PMOはこの「意味生成の場」を設計・運営する機能を持つべきです。

モデルとアーキテクチャで知を構造化する

意味を生成するとは、単に哲学的な議論をすることではありません。むしろ逆で、それを**構造的・可視的に支えるのが「モデリング」や「アーキテクチャ設計」です。

PMOが果たすべきは、「現場に散らばった知識や感覚」を構造として捉え直し、「全体像」「相互作用」「本質的なズレ」を明らかにすることです。たとえば:

•業務プロセスや意思決定経路を図式化することで、認識の歪みを発見する

•システム構成図と業務フローを対応させ、IT投資の意味を関係者に理解させる

•組織構造と人間関係のマッピングから、非公式な力学を読み解く

こうした作業は、単なる図解スキルではありません。「意味を構造化する技術」であり、PMOが本質的な価値を発揮する領域です。

知的中枢=“Thinking Infrastructure”を組織に実装する

これからのPMOは、単なる情報のハブでも、プロセスの調整者でもなく、「組織における思考のインフラ」を提供する存在です。つまり、プロジェクトや組織に「考える余地」「立ち止まる場」「意味を問い直す文脈」を設計するのがPMOなのです。

この役割は、次のようなふるまいによって具現化されます:

•関係者の問いを引き出すファシリテーション

•意思決定プロセスの透明化と再設計

•沈黙・感情・空気といった非言語的要素を構造に翻訳する力

•現場と経営をつなぐ「意味の翻訳者」としての視座

それはまさに、目に見えない知的インフラ(Thinking Infrastructure)の構築です。

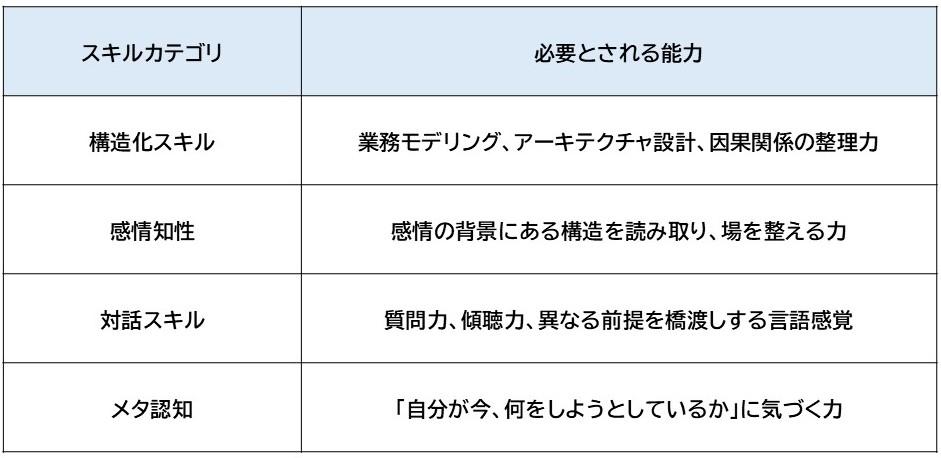

「PMO人材」の再定義:構造・感情・対話を扱える人

そのためには、PMOに配置される人材像も変えていかなければなりません。

従来のような「プロマネ補佐」や「事務処理能力の高い人」だけでは、これからのPMOは務まりません。求められるのは、以下のような複合的スキルを持つ人材です:

このような人材がPMOにいることで、プロジェクト全体が「思考できる場」として再設計されていくのです。

「PMOを支援するPMO」── 組織的支援の必要性

最後に強調したいのは、「優れたPMOは、自然には育たない」ということです。

現場で疲弊するPMO要員たちの姿を見れば明らかなように、PMOという存在は非常に繊細で、誤解されやすく、孤立しやすい立場にあります。だからこそ、「PMOを支援するPMO機能」、つまりメタPMOの設置や、知的インフラ設計を専門に扱うチームの立ち上げが必要です。

•PMO人材への継続的なメンタリングと内省の場

•組織横断でナレッジを共有できる「知的コミュニティ」

•上層部とPMO間のビジョン整合を図るファシリテーション設計

こうした取り組みこそが、組織にPMOを「根づかせる」鍵になるでしょう。

最後に

PMOとは、単に「プロジェクトを管理する部隊」ではありません。それは、人と組織の知をつなぎ、問いを生み出し、意味を構造化する存在です。

PMOが、雑務係でも、便利屋でも、指示待ちでもなく、組織における“知のエンジン”として再定義されるとき、プロジェクトの質そのものが変わります。

この5回の連載が、あなたの現場で「PMOの意味」を再考するきっかけになれば幸いです。

ご質問・ご相談はいつでも承ります、こちらから。

第1回:なぜPMOは誤解されるのか?~雑務係に成り下がる構造

第2回:PMOが担うべき「変革推進」と「思考の支援」

第3回:第3回 なぜPMO要員は疲弊し、孤立するのか?

第4回:「信頼」と「納得」を得るPMOのふるまい

合同会社タッチコア 代表 小西一有